ペット葬儀を行う飼い主様も増え、「ペット仲間や友人から香典や供花をいただいた」という話しも度々耳にするようになりました。

しかし「ペットちゃんの香典返しってどうやるの?」「葬儀当日にお礼の品を渡したいけど、どんな品がいいの?」「そもそもペットちゃんの香典返しはするもの?」など、お困りの飼い主様もおられるでしょう。

筆者の個人的な見解にはなりますが、飼い主様やペットちゃんを思って香典をくださった方には、感謝の気持ちを伝えるためにも香典返しをするのがおすすめです。

実のところ、ペットちゃんの香典返しには明確なしきたりやルールがなく、する・しないも飼い主様の好きなように決めて問題ありません。

それでも、家族同然のペットちゃんがつないでくれたご縁ですし、ペットちゃんが旅立った後も大切にしていただきたいと思います。

香典返しのやり方やマナーについては、人の場合に倣って行えば、お相手への失礼もなく、感謝の気持ちもしっかりと伝わるはずです。

当記事では、ペットちゃんの香典返しの方法、マナー、返礼品の相場、お礼状の書き方などについてわかりやすく解説しています。

自分らしく、またペットちゃんらしく感謝の気持ちを表したいとお考えの飼い主様は、ぜひご一読ください。

香典返しはペットちゃんがつないでくれたご縁への感謝

ペット葬儀には、厳格なしきたりやマナーがあるわけではありません。

そのため、列席者から香典をいただいたとしても、必ずしも香典返しをしなければならない、という決まりはありません。

しかし、これまで何年もペット葬儀に携わり、自身も愛犬や愛猫を見送ってきた筆者の個人的な思いとしては、ペットちゃんや飼い主様の気持ちに寄り添ってくださった列席者には、感謝の気持ちを込めて香典返しをされることをおすすめします。

愛するペットちゃんがつないでくれたご縁は、とても大切なものです。

香典返しを通して、ペットちゃんとの思い出を語り合うひとときを持てることで、新たなつながりが生まれるきっかけになるかもしれません。

とはいえ、お相手も返礼されるとは思っておられない可能性もあります。

そのため、香典返しを行うことでかえって気を遣わせてしまうこともあるかもしれません。

大切なのは、お相手との関係性や距離感を考えたうえで、香典返しを「する・しない」を飼い主様ご自身で判断していただくことです。

なお、香典返しをする場合には、人の葬儀に倣ったかたちで進めれば、失礼になることはありませんので安心です。

次章では、香典返しの方法やマナーについて、詳しく解説いたします。

香典返しのやり方とマナーを学ぼう|時期・相場・品物例を解説

ペットちゃんの香典返しは、人の場合に倣って行われるため、ここでは、香典返しの基本的なやり方とマナーを解説します。

ペットちゃんの場合は、そこまで気にしすぎなくても大丈夫なのですが、やり方やマナーを知ったうえでどうするかを選択できたほうが、飼い主様らしい、ペットちゃんらしい香典返しができるのではないでしょうか。

香典返しは四十九日法要後、または葬儀後1カ月以内が目安

ペットちゃんの香典返しの時期は、飼い主様自身の気持ちを最優先に考えて決めて問題ありません。

つまり、飼い主様の心が落ち着いた頃に行うのが一番良いということです。

それを踏まえたうえで、人の場合に倣った時期の決め方をご紹介します。

人の場合、例えば仏教では四十九日法要後から1カ月以内に香典返しをするのが一般的です。

ペットちゃんの場合でも、四十九日法要をする予定がある、または四十九日*を目途に納骨しようと思っている飼い主様なら、この時期を目安に香典返しを行うと良いでしょう。

*四十九日…故人の命日(亡くなった日)を1日目として、そこから数えて49日目。四十九日法要が終わると忌明けとなる。

仏教:四十九日法要後から1カ月以内(地域や宗派によって違いがある。三十五日を忌明けとするところもある)

神道:忌明けにあたる三十日祭、または五十日祭の後

キリスト教:30日目に行われる召天記念日の後

とくに、四十九日法要などの予定がないのであれば、ペット葬儀後1カ月以内を目安にしてください。

人の香典返しの場合だと「早すぎても遅すぎても良くない」とされていますが、ペットちゃんの場合は、そこまで厳密に行う必要はありません。

地域によっては「即日返し」と言って、葬儀の当日に参列者へ香典返しをする風習もあるため、こちらに倣ってペット葬儀に参列してくれた人達へのお礼として、当日に品物をお渡しするのでも良いでしょう。

この場合は、事前に香典返しの品を用意しておきましょう。

ペット葬儀の香典返しの相場は1,000~2,500円ほど

香典返しの品物の相場は「半返し」が基本となります。

「半返し」とは、いただいた香典の「1/3~半額」ほどの金額で品物をお贈りすることを言います。

ペット葬儀での香典の相場は3,000円ほど、高くても5,000円ほどまでです。

そのため、香典返しの相場は1,000~2,500円ほどとなります。

香典返しには「消えもの」を選ぶ

香典返しの返礼品には「消えもの」を選ぶのが基本です。

「消えもの」とは食べたり飲んだり、使ったりすることでなくなるものを指し、「不祝儀を後に残さない」という意味合いがあります。

また「白いもの」も定番で、「故人の白装束」から由来し、魂を弔う意味合いが込められています。

・日用品(タオル、石鹸など)

・食べ物(米、海苔、砂糖など)

・飲み物(日本茶、コーヒーなど)

ペットちゃんならではの品物を選ぶなら、ご家族みんなで召し上がってもらえる「動物モチーフのお菓子」などもおすすめです。

お相手が何か生き物を飼っておられるなら、そのペットちゃん用のおやつやお手入れ用品なども喜ばれます。

「何を贈るか決められない」という方は、カタログギフトにするのも一つの方法です。

お相手自身が、カタログから好きな物を選んでくださるので、不要な物をお贈りする心配がありません。

・「動物の死」を連想するもの(肉類、魚類など)

・慶事を連想させるもの(お酒、昆布など)

・金券(商品券、クオカードなど)

香典返しをお渡しする際のマナー

人の香典返しでは、返礼品をお渡しする際にもマナーがあります。

ペットちゃんの香典返しでも、お相手に失礼のないようにマナーを確認しておきましょう。

包装紙はシンプルで落ち着いたものを選ぶ

一般的に、香典返しの返礼品を包む包装紙は、華美な物を避けてシンプルで落ち着いたものを選びます。

しかしペットちゃんの場合なら、例えば動物柄の包装紙を使用しても大丈夫です。

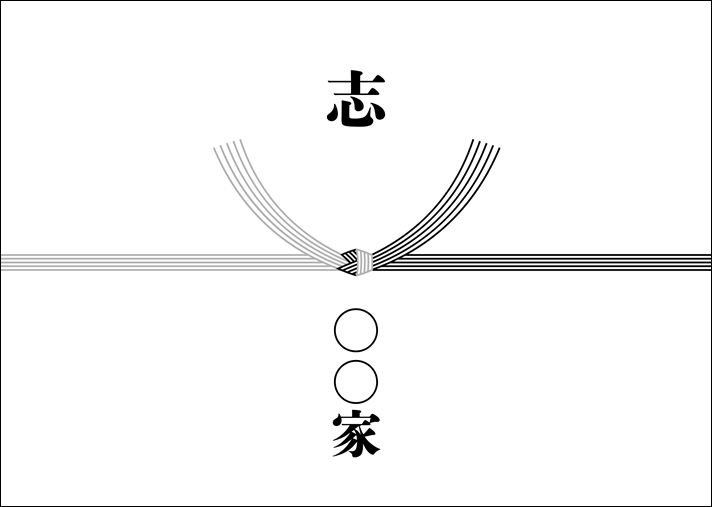

掛け紙の選び方

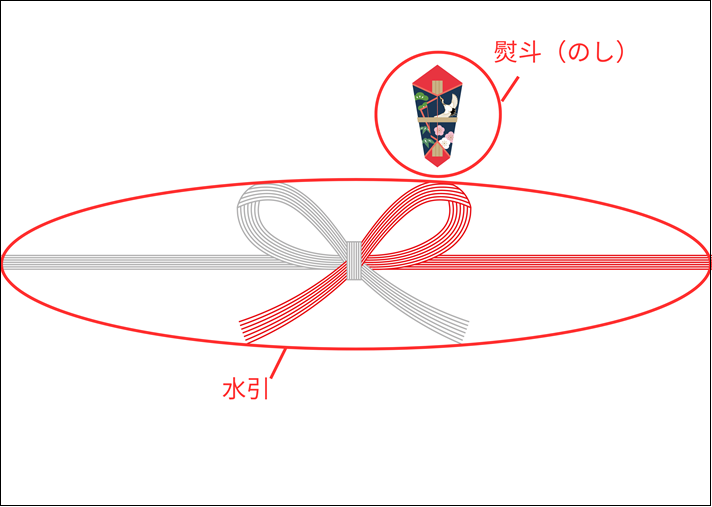

掛け紙とは、慶事や弔事の際に品物や金封に掛けられる紙全般のことです。

慶事用には熨斗(のし)と水引が付いており、「熨斗(のし)紙」とも呼ばれます。

弔事用や見舞い用は水引のみとなり、そのまま「掛け紙」と呼ばれます。

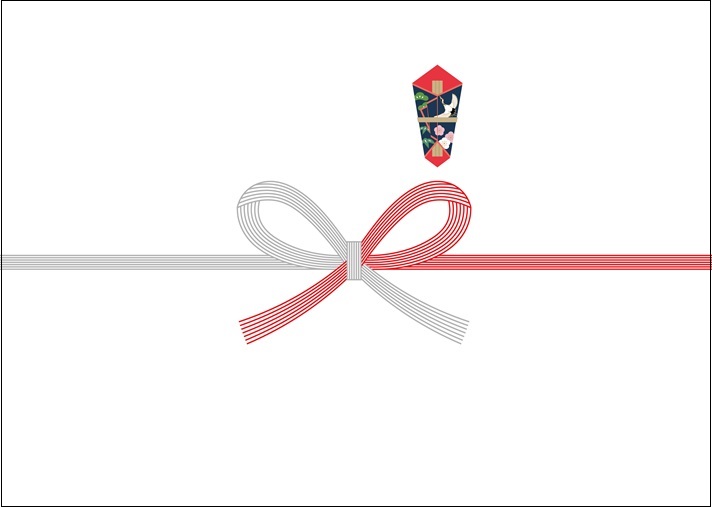

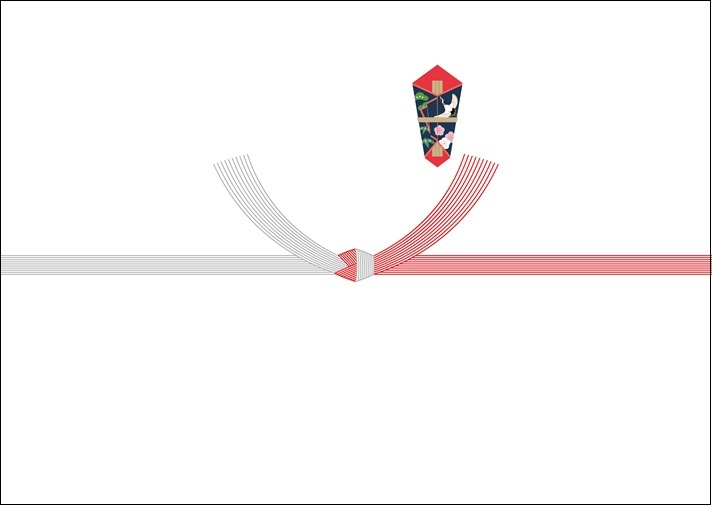

香典返しには、黒白あるいは青白(西日本では黄白の水引が主流)で、結び切りの形の水引の掛け紙を選びます。

▲熨斗(のし)紙

▲熨斗(のし)紙

▲掛け紙

・香典返しでは熨斗(のし)紙ではなく水引だけの掛け紙を使用する

熨斗(のし)とは、「のしあわび」が省略されたもの。元々はのしあわびを重ねて紙に包み、祝儀袋やのし紙の右上に飾っていた

熨斗(のし)は、贈答や慶事の際に使用するため、香典返しなどの弔事では使用しない

・水引の形で意味合いが変わる

繰り返したくない出来事(弔事や結婚式、お見舞いなど)には、「一度きり」の意味を込めて、ほどけない結び切りの水引が用いられる

一方で、何度あっても嬉しい出来事(出産祝いや入学祝い、開店祝いなど)には、何度でも結び直せることから、「繰り返しても良い」という願いを込めて蝶結びの水引が使われる

▲結び切りの水引

▲蝶結びの水引

掛け紙の表書きの書き方

表書きの書き方として、水引の上部には宗派を問わず使える「志」と書くのが一般的ですが、飼い主様の宗派に合わせて記載するのも良いでしょう。

宗派ごとの書き方は以下に一例をまとめています。

仏教(浄土宗・天台宗・真言宗):「志」「忌明志」

仏教(浄土真宗):「満中陰志」

仏教(日蓮宗):「御礼」「志」

神道:「偲び草」「御礼」

キリスト教:「偲び草」「感謝」 など

水引の下部には飼い主様の苗字を入れます。

地域によってはフルネームや「○○家」とする場合もあります。

掛け紙の付け方|外掛けと内掛け

掛け紙は品物に巻きつけるように付けますが、掛け紙の端と端が品物の裏で重なる場合は、左側が上になるようにしてください。

右側を上にしてしまうと慶事用の巻き方になってしまうので注意しましょう。

最近では、裏側で紙の端が重ならない簡易タイプの掛け紙もあります。

香典返しは、元々手渡しで行われるのが一般的だったため、返礼品を包装紙で包んでから掛け紙をかける「外掛け」が基本です。

しかし、近頃では遠方のお相手に配送でお届けするケースも増えたので、このようなときには、掛け紙が汚れないように包装紙の内側に掛け紙をかける「内掛け」にします。

掛け紙の掛け方は、手渡しなら「外掛け」、配送なら「内掛け」にする

香典返しの品にはお礼状やメッセージカードを添えよう

人の香典返しでは、返礼品を配送する場合にお礼状を添えるのが礼儀です。

ペットちゃんの場合でも、お礼状やメッセージカードを添えると、より気持ちが伝わるのでおすすめです。

お礼状やメッセージカードの書き方

お礼状の書き方を解説しますが、ペットちゃんの香典返しでは参考程度に考えていただいて大丈夫です。

大切なのは、心を込めて感謝の気持ちを綴ることです。

きれいな字が書けなくても、多少マナーから外れていても、あまり気にする必要はありません。

●手書きでも印刷でもOK

お礼状は手書きのほうが丁寧な印象を与えますが、印刷したものでもマナー違反にはなりません。

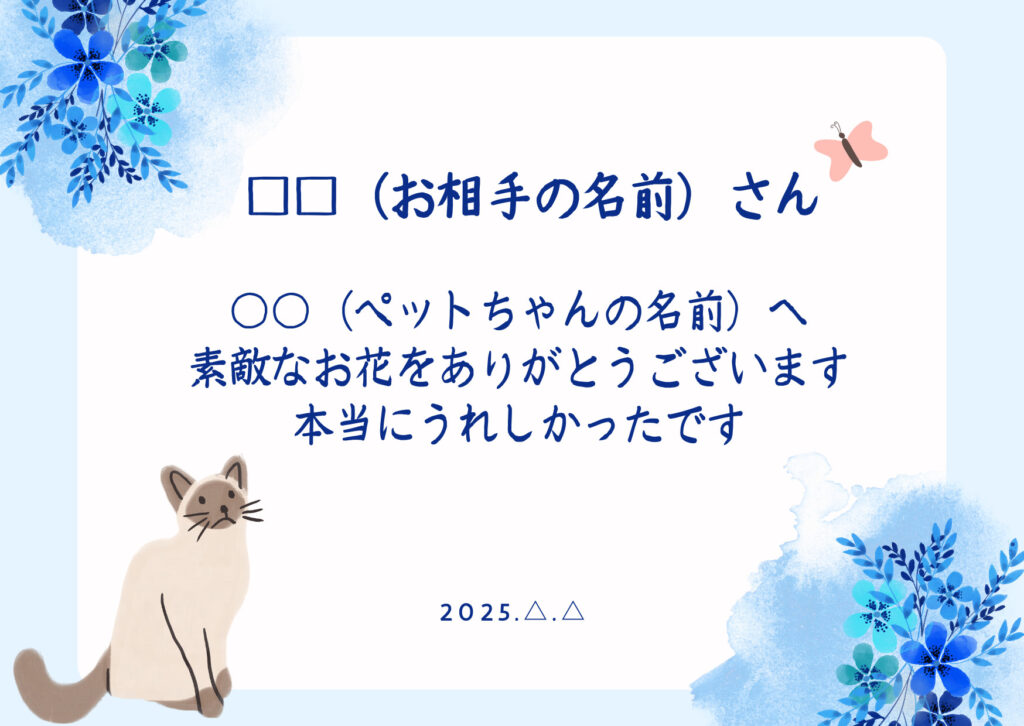

●正式なのは手紙、ペットちゃんならはがきやメッセージカードでもOK

人の香典返しのお礼状では、故人と親しかった人や香典をたくさんくださった方には手紙でお礼状を書くのが正式です。

封筒や便箋も白色の上質な物を使用します。

もう少し簡単にする場合には、一筆箋やはがきサイズのカードが使用されることもあります。

ただし、ペットちゃんの場合なら、そこまでかしこまらなくても良いでしょう。

動物柄の便せんや封筒を使用しても良いですし、名刺サイズのカードを使用しても構いません。

●ペット仲間や友人

砕けた文面でOK。飼い主様らしくお礼を伝えよう

「○○(ペットちゃんの名前)へ素敵なお花をありがとうございます 本当に嬉しかったです」

「○○(ペットちゃんの名前)とたくさん遊んでくれてありがとう ○○も天国からお礼を言ってると思うよ」

「□□(お相手の名前)さんのあたたかなお心遣いに心が癒されました 本当にありがとうございます」

「仲良くしてくれてありがとう またね ○○(ペットちゃんの名前)より」

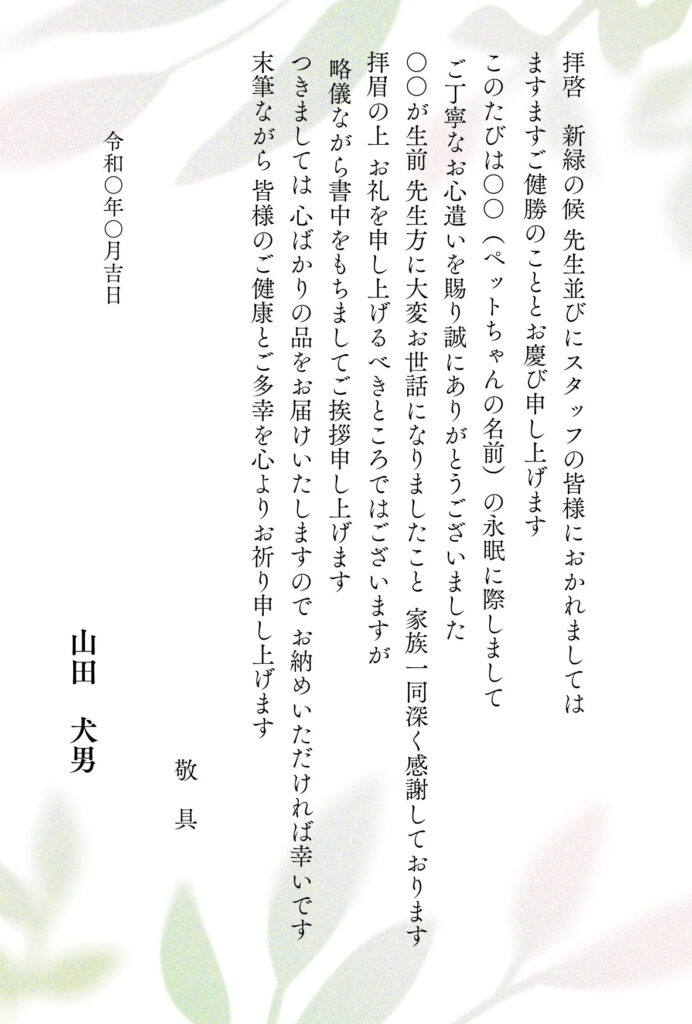

●お世話になった方

動物病院やトリミングサロンなど、生前お世話になった方から供花やメッセージをいただいた場合は、丁寧なお礼状を用意しよう

〈動物病院宛〉

「拝啓 新緑の候 先生並びにスタッフの皆様におかれましては ますますご健勝のこととお慶び申し上げます

このたびは〇〇(ペットちゃんの名前)の永眠に際しまして ご丁寧なお心遣いを賜り誠にありがとうございました

〇〇が生前 先生方に大変お世話になりましたこと 家族一同深く感謝しております

拝眉の上 お礼を申し上げるべきところではございますが 略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます

つきましては 心ばかりの品をお届けいたしますので お納めいただければ幸いです

末筆ながら 皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます

敬具」

「〇〇先生・スタッフの皆さまへ

このたびは〇〇(ペットちゃんの名前)のことで温かいお言葉やお気遣いをいただき 本当にありがとうございました

〇〇が元気だった頃は いつも優しく接してくださり病院へ行くのを怖がることもなく安心して通うことができました

私たち家族にとっても大きな支えでした 心から感謝しております

本来であれば直接お礼をお伝えすべきところですが 失礼ながらお手紙にてご挨拶させていただきます

心ばかりの品をお送りいたしますので お納めいただけますと幸いです

どうぞこれからもお身体に気をつけてお仕事頑張ってください

皆さまのご健康とご活躍をお祈りしています」

〈トリミングサロン宛〉

「拝啓 風薫る季節となりましたが 皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます

このたびは〇〇(ペットちゃんの名前)の旅立ちに際しまして 温かなお心遣いをいただき誠にありがとうございました

〇〇は 生前ペットサロンの皆様に可愛がっていただき いつも安心して過ごすことができました 家族ともども心より感謝申し上げます

本来であれば直接お目にかかりお礼を申し上げるべきところではございますが 略儀ながら書中にてご挨拶申し上げます

あわせて心ばかりの品をお届けさせていただきます ご笑納いただければ幸いです

今後の皆様のご健康とご発展を心よりお祈り申し上げます

敬具」

「〇〇ペットサロン

スタッフの皆さまへ

先日は 〇〇(ペットちゃんの名前)のことを気にかけてくださり本当にありがとうございました

皆さまに優しくしてもらったおかげで 〇〇はいつも安心して過ごすことができました

最後まで〇〇に関心を寄せてくださったこと とても嬉しく思っております

本来なら直接ご挨拶に伺いたいところですが なかなか気持ちの整理がつかず まずはお手紙でお礼をお伝えさせていただきます

ささやかではありますが 感謝の気持ちを込めた品をお送りしますので どうぞお受け取りください

今後とも 皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈りしております」

お礼状を書く際の注意事項

お悔み事でお礼状を書く際の注意事項を確認しておきましょう。

実際のところ、ここまで気にしすぎる必要はないかもしれません。

しかし、お相手の中には気にされる方がおられる可能性もありますので、知っておいて損はありません。

①お礼の言葉から書き始める

まずは感謝の気持ちを込めて、お礼の言葉から書き始めましょう。

お相手がしてくれた行為を具体的に示して、それに対してお礼を述べる文章にするとより相手に気持ちが伝わります。

例)

供花を贈ってくれた → 「きれいなお花をいただいて、とても心が癒されました ありがとうございます」

葬儀に列席してくれた → 「○○(ペットちゃんの名前)の見送りに来てくれてありがとうございます 本当に嬉しかったです」

香典をいただいた → 「あたたかなお心遣いをいただきありがとうございます 心より感謝申し上げます」

②句読点は使わない

弔事では句点「。」読点「、」は原則的に使わず、代わりにスペースや改行を使います。

ペットちゃん用のお礼状なら、句読点があっても気にされない方が多いですが、とくに香典返しをするお相手が年配の方や、格式を重んじる方だった場合は、句読点は使わないのが賢明です。

・句読点は、「終わる」「区切る」といった意味を持ち、「縁を切る」「葬儀や法要が滞る」というイメージにつながってしまうから

・句読点は文章を読みやすくするためのものであり、「お相手を子ども扱いしている」として失礼にあたる可能性があるから

・日本の伝統的な文書では使われないから(句読点が使われだしたのは明治以降と言われている)

③「重ね言葉・忌み言葉」を避ける

「悲しい出来事が繰り返さないように」という意味を込めて、弔事では「ますます」「くれぐれも」などのように言葉を繰り返す「重ね言葉」はタブーとされます。

また「忌み言葉」と言われる不吉なことや不幸を連想させる言葉、縁起が悪い言葉も避けましょう。

例えば「四」「九」は、「死」「苦」を連想するためNGです。

「忙しい」「無い」など「亡くなる」を連想するような言葉や、「迷う」「嫌い」といったマイナスの印象を与えるような言葉も避けます。

ポジティブな言葉に言い換えて、文章が明るい印象になるように心掛けましょう。

亡くなる → ご逝去、他界

終わる → 結び、幕を閉じる

絶える → 満ちる

重ね重ね → 深く、さらに

忘れる → 記憶に残る など

まとめ

ペットちゃんの香典返しでは、正式なしきたりやマナーが決まっている訳ではないので、するか、しないかも飼い主様の気持ち次第で決めて構いません。

「香典返しをする」と決めたのなら、ペットちゃんの葬儀に列席してくれた方や香典をくださった方に、しっかりと感謝の気持ちが伝わるように、人の香典返しに倣って失礼のないやり方で行いましょう。

もし、葬儀当日にお礼の品をお渡ししたいと考えている場合は、親族や友人にも列席してもらえる葬儀ができるペット火葬業者を見つけることが先決です。

そのうえで、香典返しに適した品を相場に合わせて用意しておくようにしましょう。

この記事の執筆者

ペット火葬

ハピネス 編集部 S・A

愛犬・愛猫・愛鳥など8匹以上を見送った経験を持ち、現在も愛犬と暮らす動物愛好家。初代愛犬を満足に供養できなかった経験からペット火葬ハピネスへ入社。あたたかなペット葬儀のための情報を発信。私生活では動物保護ボランティアへの支援を行っている。